ライソゾーム病(LSD)診断支援システム

1.ライソゾーム病(LSD)診断支援システムとは

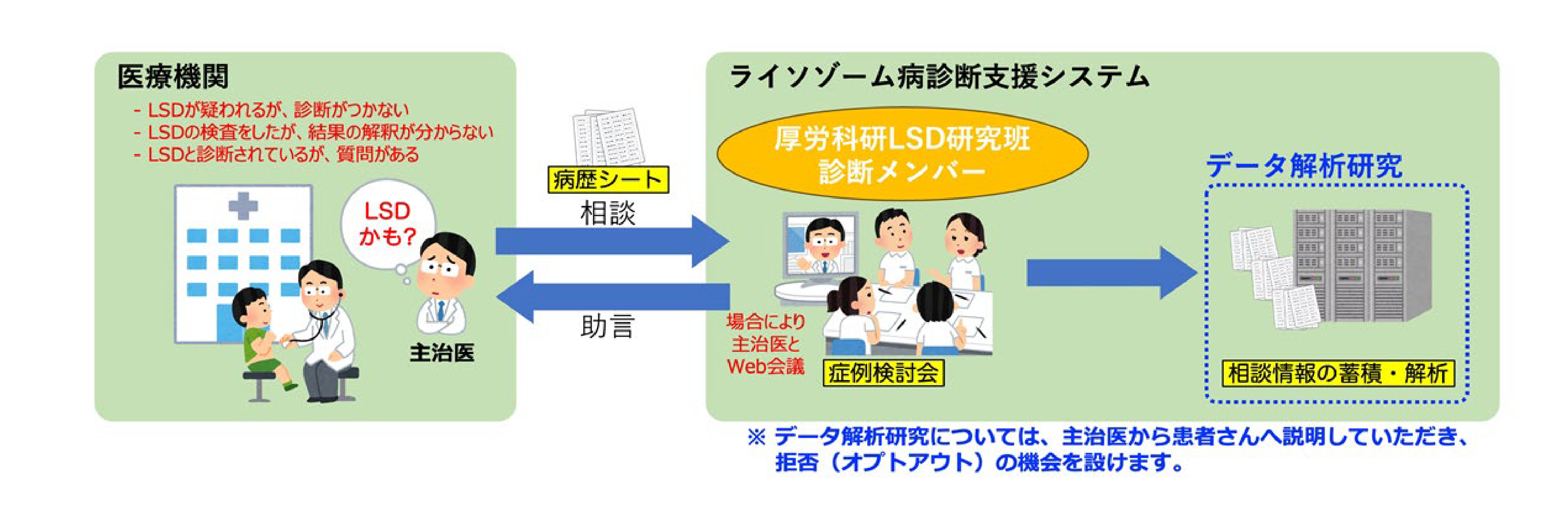

ライソゾーム病診断支援システムは、ライソゾーム病の疑いのある患者さんについての診断や検査に関する助言を行うことで早期診断へつなげる取り組みです。ライソゾームの機能不全によって生じるライソゾーム病には50以上の疾患が含まれ、希少かつ症状が多彩であるため診断に苦慮する場合があります。全国のどこにどの疾患の専門家が存在しているか、どのような検査が可能であるかなど診療の実態が分かりづらい現状もあります。

そこで、本診断支援システムでは、ライソゾーム病が疑われるものの診断に苦慮する例、酵素活性や遺伝子等の検査を行なったが結果の解釈に戸惑う例、診断はついているがフォローアップや特殊な病態に関する質問がある例等の相談を主治医の先生から受けつけます。厚生労働省難治性疾患政策事業ライソゾーム病研究班(厚労科研LSD研究班)のメンバーを中心としたライソゾーム病専門家が相談内容を検討し、診断やフォローアップに必要な情報を主治医の先生へ提供します。

ライソゾーム病診断支援システムは確定診断を行うものではありません。主治医の先生が最終的に診断を行うためのプロセスを支援する取り組みであることをご承知おきください。相談は無料です。

注意点

ライソゾーム病の診断・診療ガイドラインは厚労科研LSD研究班トップページにリンクが掲載されていますので併せてご活用ください。

2.得られた情報の研究への活用について

本診断支援システムへの相談によって集められる情報は、症例の統計情報をもとに効率の良い啓発活動や診断支援情報の提供につなげるための研究へ活用し、将来のより良い診断システム構築へ役立てたいと考えています。

相談に用いられた医療情報の研究への利用については人を対象とする生命科学・医学系研究として、倫理委員会の承認を受けて行います。医療情報の蓄積や利用に同意されない患者さんについては、オプトアウトによって研究参加の拒否を受け付けますので、主治医の先生から事務局へご連絡ください。

本診断支援システムの相談事業に関連して収集・蓄積する情報は、医療として行われている既存の情報(カルテ情報)のみです。相談の結果、追加で検査をすることをお勧めすることがありますが、それはあくまでも主治医の判断において医療上の必要があり行う検査となります。従って、本研究の目的で新たに収集される試料、情報はありません。

患者さんが相談情報の解析研究を拒否される場合でも、ライソゾーム病診断支援システムへの相談は可能です。

3.実施体制

ライソゾーム病診断支援システムメンバー(五十音順)

東京女子医科大学 小児科 衞藤薫

川崎医科大学 分子遺伝医学 大友孝信(代表)

東京慈恵会医科大学 遺伝子治療研究部 小林博司

医誠会国際総合病院 難病医療推進センター 酒井規夫

医誠会国際総合病院 小児科 成田綾

国立成育医療研究センター 遺伝診療科 福原康之

※ 他の厚労科研LSD研究班メンバーとも連携します。

データ解析研究

倫理承認課題名

「ライソゾーム病、ペルオキシソーム病の早期診断に資するレジストリ研究」

川崎医科大学・同附属病院倫理委員会(中央一括審査)

2023年10月2日初回承認(承認番号6165)

研究代表者

川崎医科大学 分子遺伝医学 大友孝信

研究分担者(研究分担機関の責任者):施設五十音順

医誠会国際総合病院 難病医療推進センター 酒井規夫

国立成育医療研究センター 遺伝診療科 福原康之

東京慈恵会医科大学 遺伝子治療研究部 小林博司

東京女子医科大学 小児科 衞藤薫

既存情報の提供のみを行う機関

診療情報提供元の機関(患者さんが通院されている医療機関)

本診断支援システムの研究計画書が必要な場合は事務局までお問い合わせください。

(2024年10月時点)

【図1】ライソゾーム病(LSD)相談システムと研究の概略図

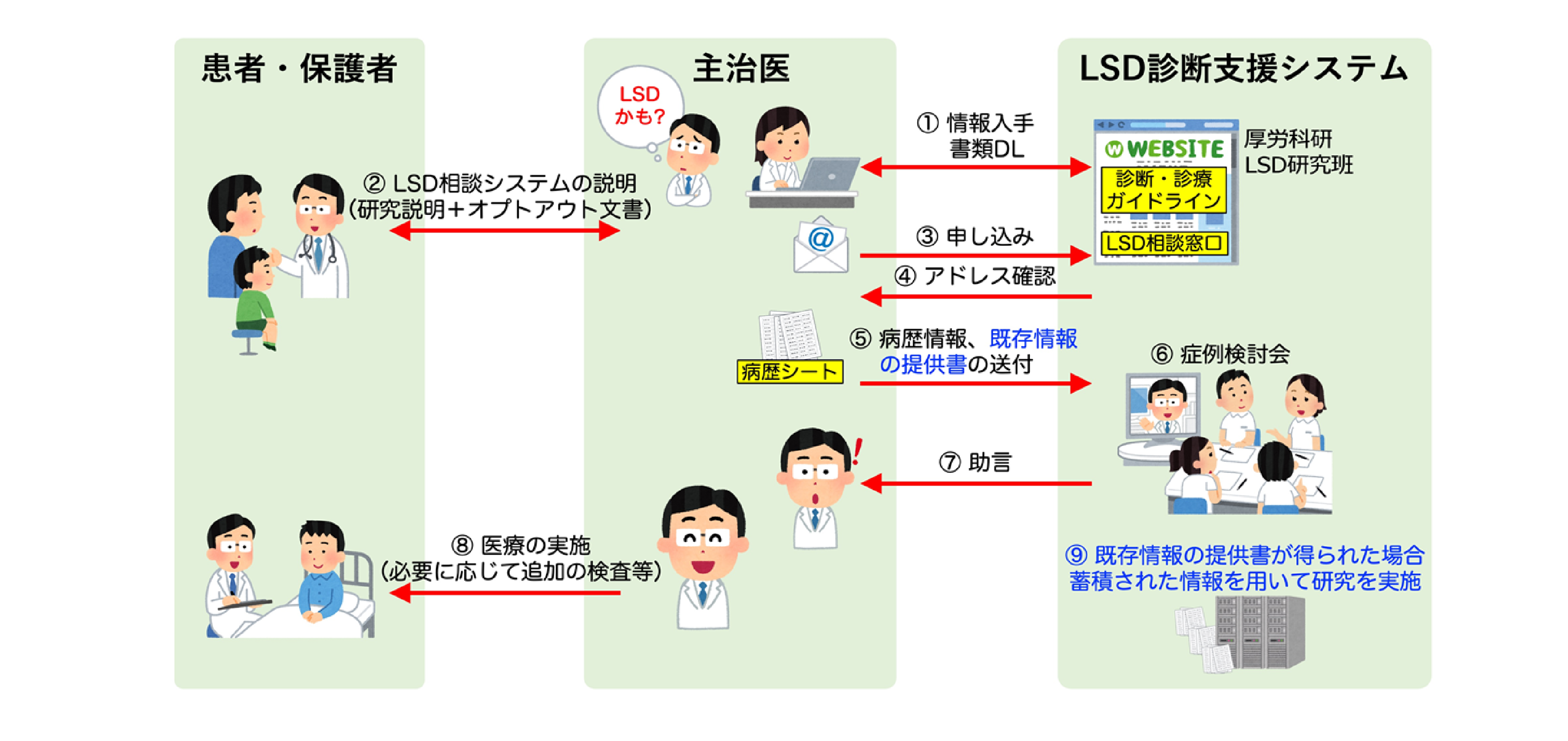

4.ライソゾーム病診断支援システムの利用方法

相談が必要な症例がいらっしゃいましたら、以下の手順で手続きをお願いいたします。

ライソゾーム病診断支援システムへのご相談は、必ず主治医の先生からお願いいたします。

4-1 書類の入手

本Webサイトから必要書類のダウンロードが可能です。

医療相談に必要な書類

付随する研究の説明書類:研究への参加も是非お願いします。

4-2 患者さんまたは保護者への説明(研究の説明、拒否の機会の提供)

症例相談自体は医療支援として行うため、患者さんご本人または保護者の意思の確認は必ずとも必要ではありません。しかし、情報の解析研究は将来のより良い診断システム構築のために非常に重要です。ライソゾーム病の相談に用いた情報を研究に利用する旨を説明文書を用いて患者さんまたは保護者へご説明ください。

本研究は、公衆衛生や児童の健全な育成の推進のために必要な社会的に重要な研究です。しかし、症例によっては相談に緊急を有する場合もあります。従って、情報解析研究への参加同意の有無にかかわらず症例の相談は可能とし、事務局では一旦情報を収集・蓄積します(症例相談のために医療情報の提供は必要です)。

研究参加拒否の意思が生じた際には名乗り出てもらうことで情報を研究から外すオプトアウト方式としています。相談や研究参加への文書による同意書は不要ですが、事実確認のため可能であれば参加の意思について確認した旨を記録(カルテ)に残しておくことをお勧めします。相談情報の研究への利用に関して同意がいただけない場合はその旨を主治医を通じて事務局へお知らせください。

【実際の説明の流れ】

患者さんまたは保護者へ直接研究の説明が可能な状態である場合

(定期的に受診している、現在入院している等)

主治医から患者さんまたは保護者へ説明文書を手渡し、相談事業および研究に関する説明をしてください。

直ちには患者さんまたは保護者へ研究の説明ができない場合

(緊急を要す、次回受診までに期間がある、遠方で受診予定がない等)

直接説明の機会が得られた際で構わないので、説明文書を手渡し、相談事業および研究に関する説明をしてください。文書の手渡しが出来ない場合には、電話やメール等で本ウェブサイトを案内していただくでも結構です。

(全く連絡が取れない場合でも、ライソゾーム病研究班のウェブサイトに研究内容を掲示することで研究参加への拒否の機会を保証していますが、一度事務局へご相談ください)

4-3 相談の準備(書類の準備)

・「病歴シート」(任意書式でも可能)

氏名等、直ちに個人を特定できるような情報は削除してください。

・「既存情報の提供に関する記録」

研究についての説明(手渡し)や研究班ウェブサイトの紹介後に事務局へ送付ください。

4-4 相談の申し込み手順

まず、事務局へメールにて連絡をください。相談は必ず主治医からお願いします。

◎ LSD診断相談システム窓口 lyso-consult@ncchd.go.jp

アドレスは絶対に間違えないようにお願いします。

◎ メールタイトル(件名)に“ライソゾーム病診断相談依頼”とご記載ください。

◎ メール本文には主治医の情報や、ごく簡単な相談内容を記載してください。

このステップはメールの往来を確認することが目的ですので、個人情報を含まないよう十分ご注意ください。

最初のメールには病歴シートは添付しないでください。

(例)

〇〇病院〇〇科の〇〇です。

〇〇〇〇〇〇症状の患者さんでライソゾーム病が疑われる症例について診断の相談をお願いします。

(例)

〇〇病院〇〇科の〇〇です。

〇〇病と診断が付いている患者さんですが、〇〇〇〇に関する相談を希望します。

その後、事務局から主治医へメールでお返事します。

上記4-3の書類2点(または1点)を添付し、再度メールにて事務局へ返信してください。

研究の説明が未だの場合や研究への情報利用を拒否されている場合でも、医療相談としては情報を受けますので、「病歴シート」をお送りください。

研究の説明が済んでいる場合には、「既存情報の提供に関する記録」も同時に事務局までメールでお送りください。本書類は主治医の施設が有する既存情報を研究に使用する目的でライソゾーム病診断支援システムグループへ提供するための確認書類です。後日でも構いません。既存情報の提供は各医療機関の手順に則ってください。

4-5 検討結果

検討結果については、事務局から個別に主治医の先生へお返事いたします。その際、追加で必要な情報提供をお願いしたり、Web症例検討会におけるプレゼンテーションをお願いしたりする場合がございます。

【図2】手続きのフロー

5.問い合わせ

ライソゾーム病診断支援システムについてご不明な点がございましたら事務局までご連絡ください。

【お問い合わせ先】

国立成育医療研究センター 遺伝診療センター

ライソゾーム病診断支援システム事務局

福原康之

〒157-8535 東京都世田谷区大蔵2-10-1

TEL:03-3416-0181 FAX:03-3416-2222

E-mail:lyso-consult@ncchd.go.jp